シーシャとはなにか、シーシャファンが必死に調査した話

# シーシャとはなにか、シーシャファンが必死に調査した話

「最近の趣味はなに?」と質問されたら「シーシャだよ😌」と即答するくらい どハマりしているので記事を書きます。

日本語では水タバコと呼ばれ、タバコの葉を燻らせる嗜好品の1つです。

原料がタバコの葉なので、紙タバコと比べて害はどうなの?という疑問が前々からあったのでこの機会にまとめてみます。

吸った時の味については、普通のタバコとは完全に別物なので、紙タバコは吸わないけどシーシャは吸うといった方も多いのではないでしょうか。僕もその1人です。

あくまで素人の考察なので、間違っている点があったらTwitterで教えてください。

この記事では、

- そもそもシーシャってとは

- どんな仕組みなの?

- 安全性は?

という3トピックでご紹介していきます。 安全性に関する結論(個人的な)は項版3に記載しているのでショートカットを使用してください。

# そもそもシーシャとは

日本では水タバコと呼ばれている嗜好品で、 下の画像のように、シーシャ台を用いて、炭でタバコの葉を熱して発生させた煙を水に潜らせ、冷やして濾過した煙を吸います。

熱せられるタバコの葉は、様々なフレーバーで香り付けされているので、フレーバーを変えたり混ぜたりしながら、美味しい煙を嗜む感じです。

フレーバーの種類は多数存在し、フルーツの味がするものからお菓子のような甘い味がするものまで多種多様なものがあります。

最近日本でも流行ってきていますが、海外では先に流行っており、

英語圏ではshisha、hookahと呼ばれ、それぞれシーシャ、フーカと発音します。実際ネイティブと会話をする場合では、hookahはフカに近く聞こえる気がします。

地域によって呼び名が異なるだけで、意味は同じです。

厳密に言うと、水パイプの形状によって異なると言う記述もありましたが、ほぼ同じものという認識で問題かと思います。

(引用)

Shisha is a synonym of hookah. As nouns the difference between shisha and hookah is that shisha is an arabic water-pipe, or hookah while hookah is a pipe with a long flexible tube that draws the smoke through water, traditionally used for smoking tobacco, which is often flavored.

引用元:https://wikidiff.com/shisha/hookah

以上がシーシャの概要です。

なんですが、Geekな性格が爆発しているので、歴史とかもまとめちゃいます。

暇な時に見ていってください😎

# シーシャの歴史

# 発祥

シーシャと聞くと中東をイメージする方が多いと思いますが、実は発祥はインドのようです。 もっと言うとインドのファテープル・シークリー(Fatehpur Sikri)という都市が発祥です。

地図で見ると、インドの北側で、中東やネパールなどの南アジアに近いエリアだとわかります。

正直めちゃめちゃ行ってみたいです。

16世期には、原型ができたと言われ、ヨーロッパから、ペルシャ、インドにタバコが導入された後に現在まで残る形で発明されました。

発明者は、ペルシャ北部の州ギランからハマラスタンに移住したハキム・アブ・ファス・ギラーニ(Hakim Aboul Futteh Ghilani)。医師です。 これが17世期の出来事らしいので300年くらい伝統がある文化と言うことになります。

その時、インドの貴族の間ではタバコを吸うことが流行しており、健康上の問題を提起したハキムが煙を水に通して濾過するシステムを考案し、新型喫煙装置はすぐにインドの貴族や貴族のステータスシンボルとなり定着したとのことです。

それが現代まで、改良を重ねながら世界に散らばり、脈々と残っており、中東をはじめヨーロッパ、アメリカ、東アジアでも楽しまれています。

人間の歴史をみているようで面白いですね。

この記事の原文は、英語版wikipediaなので、気になる方は読んでみてください。引用を記載しておきます。

(引用)

In the Indian city of Fatehpur Sikri, Roman Catholic missionaries of the Society of Jesus arriving from the southern part of the country introduced tobacco to the Mughal emperor Akbar the Great (1542–1605 AD). Louis Rousselet writes that the physician of Akbar, Hakim Aboul Futteh Ghilani, then invented the hookah in India.

However, a quatrain of Ahlī Shirazi (d. 1535), a Persian poet, refers to the use of the ḡalyān (Falsafī, II, p. 277; Semsār, 1963, p. 15), thus dating its use at least as early as the time of the Shah Ṭahmāsp I. It seems, therefore, that Abu’l-Fath Gilani should be credited with the introduction of the ḡalyān, already in use in Persia, into India. There is, however, no evidence of the existence of the water pipe until the 1560s. Moreover, tobacco is believed to have arrived in India in the 17th century, until then cannabis was smoked in India, so that suggests another substance was probably smoked in Ahlī Shirazi's quatrain, perhaps through some other method.

Following the European introduction of tobacco to Persia and India, Hakim Abu’l-Fath Gilani, who came from Gilan, a province in the north of Persia, migrated to Hamarastan.He later became a physician in the Mughal court and raised health concerns after smoking tobacco became popular among Indian noblemen.He subsequently envisaged a system that allowed smoke to be passed through water in order to be 'purified'.Gilani introduced the ḡalyān after Asad Beg, the ambassador of Bijapur, encouraged Akbar I to take up smoking. Following popularity among noblemen, this new device for smoking soon became a status symbol for the Indian aristocracy and gentry.

引用元:wikipedia - Hookah

7 June 2020, at 13:44 (UTC)

https://en.wikipedia.org/wiki/Hookah#History

# どんな仕組みなの?

# シーシャ台の構造

シーシャの構造はとてもシンプルです。

フレーバーを熱するため、シーシャ台の上部に、炭を置いて加熱します。

一般的には匂いの少ないココナッツ炭を使用します。

シーシャバーにあるシーシャ台は以下の画像のようなものが多いのではないでしょうか。

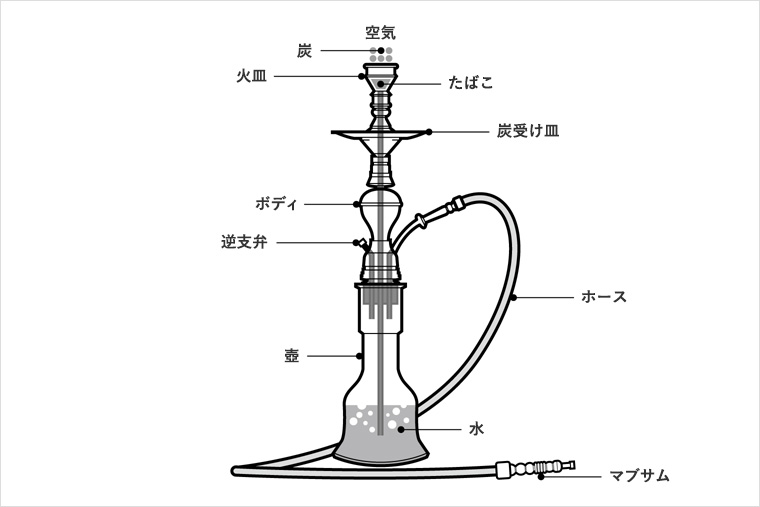

シーシャの構造は以下の図解がとてもわかりやすかったです。JTのサイトから引用させてもらいます。

台の中央部には、ホースが接続されていて、その先にマウスピース(マブサム)が取り付けられています。 このマウスピースは、交換可能で衛生的にも問題ありません。

シーシャ通の多くがお洒落なマイマウスピースを持っているので、オタク心を刺激します。 知らない人は調べてみましょう。マジでかっこいいです。

ボトルの中には水が入っていて、マウスピースから息を吸うと、内圧が下がってボディの中心のパイプへ空気が流れます。その時に、炭で熱されたタバコの煙がパイプ経由で水の中を通って濾過されます。その煙を美味しく吸います。

その際に特徴的な「ボコボコ」と言う音がでるわけですね。

シーシャ台は大きいものから小さいものまで様々な大きさ・金額のものがあるので気になるものがあればチェックしみてください。

引用: https://www.jti.co.jp/tobacco/knowledge/variety/shisha/index.html

# フレーバー

こちらも調べてから知って驚いたのですが、めちゃくちゃシンプルでした。

タバコ、はちみつ、香料、グリセリンを混ぜ合わせるだけ。

手順はと言うと、

- タバコの葉を水で洗浄

- はちみつ、香料、そしてグリセリンを混ぜる

- 加熱する

- 寝かせる

- 完成

以上の工程を経て作られているらしい。 確かにフレーバーを見てみるとしっとりとしている。

# 安全性に関して

# 結論

タバコなので多かれ少なかれ害はあります。 あくまで嗜好品なので、そこを理解して適度に楽しく美味しく嗜むのがベスト

というのが僕の結論です。大人だしね。

それは結論ではなく、個人の意見じゃないかと言われてしまうかもしれませんが、

調べてみるとシーシャの健康への影響については、色々な観点からディスカッションが繰り返されているのです。それはもうどっちが良いのか悪いのかわからなくなるくらいに。

よく引き合いに出されるのは、同じタバコの葉を使用する嗜好品の紙タバコとの比較なので、その点で僕の意見を書きます。

シーシャの場合、タバコの持つ有害な物質とされているニコチンとタールのいずれも紙たばこに比べると、体内に取り込む量が少なくなると言われています。

ただし1呼吸においては。

なぜ呼吸に言及したかと言うと、紙たばことシーシャの喫煙時間(=セッション)の長さが根本的に異なることが挙げられます。

紙タバコは数分で1本、長くても10数分で1本ペースですが、シーシャは1時間〜2時間楽しむことができます。 セッションの時間が異なると、当然、煙を吸う回数も多くなるので、この辺りは人それぞれの吸い方に依存してきます。

では、1呼吸ではどうかと言う観点で僕の結論は

1呼吸で考えると、よほどやばいフレーバーでなければシーシャの方が安全じゃね

です。

理由は以下で。

# 理由

上記でも触れましたが、タバコの害として有名なニコチンとタールを考えます。

ポイントはニコチンは化学物質の名前。

タールはいろいろな粒子の総称と言うことです。

理由をシンプルに書くと、ニコチンは水に溶けるけど、タールは色々な環境に影響されるので計れなくねっていう話です。

# ニコチンに関する考察

ニコチンとは単一の化学物質を指します。

昔からタバコで有名な物質ですね。あえてここで書かなくても良い気がしますがちょっとだけ触れます。

以下が概要です。要はタバコの依存性の正体です。

たばこに天然に含まれている成分です。植物であるたばこの根で生合成され、葉に蓄積されます。

ニコチンには刺激作用と抑制作用の両面があり、精神を覚醒させるのみならず、筋肉を弛緩させるよう機能します。また、ニコチンは中枢神経系の受容体であるニコチン性アセチルコリン受容体(nAChRs)に働きかけ、情動や認知に影響を与える情報伝達物質を放出させます。特に、脳内のドーパミン系を活性化して、快情動を引き起こすのです。

ニコチンは毒性を有する物質ですが、深刻な健康影響が起こることはほとんどありません。 ニコチンの使用による長期的な健康への悪影響は、存在する科学的エビデンスからは示されていません。

また、ニコチンには依存性があります。

引用:https://www.jt-science.com/ja/science/what-is-nicotine

# シーシャの場合

ニコチンは、水混和性という化学的に面白い特徴を持っています。

水混和性とは、お互い任意の濃度で完全に溶解する状態を言い、その結果、均一な溶液となる性質です。 液体に対し使われることが多いようですが、固体や気体でも使われます。

ここで復習をすると、シーシャの煙は水で濾過され吸引されます。

つまりニコチンは水へ溶解してしまうということです。

気体に関してもこの性質は有効とのことなので、吸うたびに溶けます。 しかも、上限があるわけでなく水に溶けます。

もちろんこれは理論的な話なので一部は溶け残ってそれを吸っているはずですが、紙タバコよりは圧倒的に量は少ないと考えられます。

# タールに関する考察

タバコ、特に紙タバコを吸わない人にとって、タールのイメージは、ニコチンと似た化学物質でしょ?くらいのものではないでしょうか。

調べて知ったのですが、タールとは単一の物質ではなく、タバコ由来のエアロゾルの総称です。

僕も完全に初耳でした。

ちなみにエアロゾルとは、空気中に浮遊する微小な液体、または固体の粒子と周囲の気体の混合体を指します。

個人的には、引用させてもらった記載が1番わかりやすかったのでご紹介しておきます。

タールが発生する原因はいくつかあります。まず、たばこの葉はナス科の植物からできており、これを乾燥させて燃やした煙を楽しむのがたばこ製品ですが、その煙に含まれるすべての成分が純粋なたばこの葉由来ではありません。栽培時に使用されている農薬や添加物、巻くための紙やのり、フィルターなどが同時に不完全燃焼をした結果、その煙には4,000種類以上の化学物が含まれるのです。

引用:https://www.blu.com/ja/JP/blog/vape/ta-ru_seibun_gai_eikyo

タールを一言でいうと、タバコを燃やしてできたエアロゾル(ニコチンは別)と言うことになります。

# シーシャの場合

シーシャの場合、紙タバコの巻紙を燃やしません。この時点でタールの値は低くなることが予想されます。

また、フレーバーの製造工程でタバコの葉は洗浄されているので、その点でもタールの量は減るはずです。

一方で、タバコの葉に付加される香料が加熱された時は、紙タバコにはないタールの発生要因となります。

どのような香料を混ぜ込んでいるかで、タール量が変化しそうなのは想像に難くありません。

よくシーシャのタールは0だよと言う方に遭遇しますが、本当かな?といつも思ってしまうポイントです。

# 終わりに

最後の方は、憶測や推定が多くなってしまいました。フワフワとした議論です。

文字通りシーシャの煙のように。

このまま終わるのも、流石に閉まらないので、シーシャに関する論文を引用して終わりにします。

日本語での要約は以下です。

CEAは癌の存在を示唆する数値で、高いとあんまり良くないです。

要は、程々に楽しむのが大事だねって話です。

パキスタンにおけるフッカースモーカーとがんに関する2008年の研究では、フッカースモーカー(経験者、常用者)の血清CEA値全体は非喫煙者と有意差がないことが明らかになった。しかし、この研究では、重度のフッカースモーカー(1日2-4回の準備、1日3-8回の喫煙、1日2-6時間の喫煙時間)は、タバコの煙ほどではないものの、CEA値を実質的に上昇させるとも結論づけられている。

Khan Mohammad Sajid, Kamal Chaouachi, and Rubaida Mahmood(2008)

Hookah smoking and cancer: carcinoembryonic antigen (CEA) levels in exclusive/ever hookah smokers

Harm Reduct J. 2008; 5: 19.

Published online 2008 May 24. doi: 10.1186/1477-7517-5-19

終わり😎

Read moreやTagから他記事を検索できますので合わせてどうぞ😊

Philipp